Anatomia normale

L’anatomia umana illustra l’architettura e la struttura dell’organismo umano maturo; studia l’accrescimento degli organi sia nel periodo prenatale che postnatale e si completa con l’indagine della senescenza. Anche se si occupa dell’organismo vivente, per necessità ricorre anche allo studio di cadaveri. L’anatomia interagisce con altre discipline mediche e chirurgiche tanto da poter essere considerata la disciplina cardine della medicina. Prima di descrivere i vari organi e le parti del corpo, bisogna considerare i “mattoncini” che li vanno a costituire: le cellule. Una cellula è la più piccola unità microscopica dotata di tutte le caratteristiche della sostanza vivente. Gruppi di cellule si associano a costituire i tessuti. Col procedere dello sviluppo i…

Apparato della vista

L’apparato della vista è costituito da organi pari e simmetrici situati per la massima parte nella regione anteriore della testa, al di sotto della fronte e ai lati della radice del naso, ossia nelle cavità orbitarie (od orbite). Di tali organi il principale è l’occhio (o bulbo oculare); gli altri, denominati organi accessori dell’occhio, sono sempre contenuti all’interno dell’orbita in rapporto più o meno diretto con il bulbo oculare assieme al quale collaborano all’espletamento della funzione visiva. Si raggruppano in un apparato motore (quelli che conferiscono all’occhio motilità) e in un apparato protettore (quelli che difendono l’occhio da eventuali agenti dannosi). L’apparato protettore del bulbo oculare è formato dal sopracciglio,…

Linfonodi dell’arto superiore

I linfonodi dell’arto superiore sono in prevalenza raccolti nel linfocentro ascellare. Altri, in numero minore e variabili, piccoli e per lo più isolati, sono distribuiti lungo il decorso dei collettori che vanno dalla mano, dall'avambraccio e dal braccio ai linfonodi ascellari. Hanno situazione superficiale i linfonodi del palmo della mano, i linfonodiepitrocleari (da 1 a 3) che ricevono i collettori provenienti dalle tre ultime dita e dal lato ulnare della mano e dell'avambraccio e i cui collettori efferenti sono satelliti della vena basilica e approdano ai collettori linfatici brachiali.

Superficie esterna delle regioni laterali del cranio

Le regioni laterali del cranio sono comprese tra le linee laterali che segnano il limite tra volta e base cranica (linee temporali superiori) e angolo della mandibola; anteriormente esse vengono delimitate da una linea verticale che, seguendo il margine postero-superiore dell’osso zigomatico, discende lungo il margine anteriore del ramo mandibolare, fino alla base di quest’osso. Nella superficie laterale del cranio si descrivono regioni superficiali, come la fossa temporale, e regioni profonde che risultano visibili solo dopo allontanamento della mandibola e demolizione dell’arcata zigomatica e della parete laterale dell’orbita, come la fossa infratemporale e la fossa pterigopalatina. Articolo creato il 19 febbraio 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

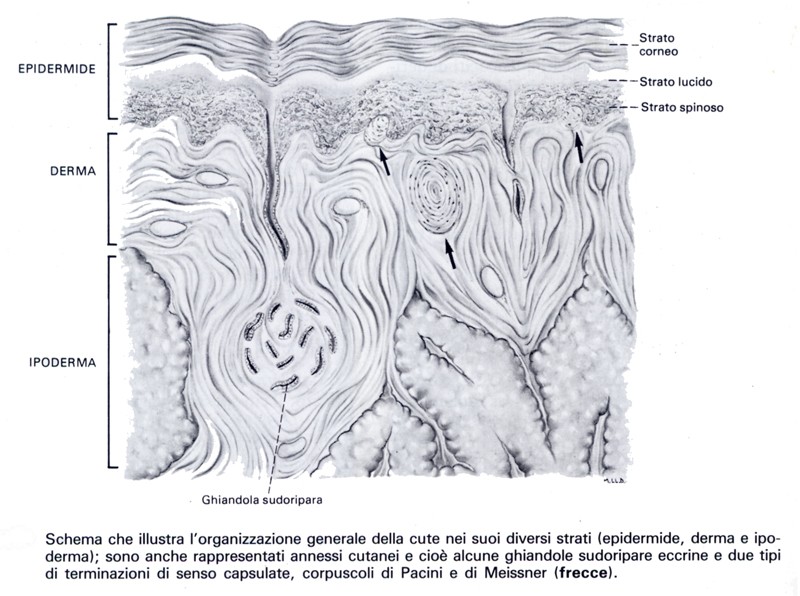

Cute della mammella

La cute della mammella è delicata e distendibile, modificandosi anche notevolmente in rapporto alle variazioni di volume dell’organo che sono legate alla funzione. La sua sottigliezza e la conseguente trasparenza consentono spesso d’intravedere il sottostante reticolo venoso, talora particolarmente sviluppato. In generale, la cute della mammella non presenta, a livello epidermico e dermico, particolarità strutturali tali da differenziarla rispetto a quella delle restanti zone dell’apparato tegumentario. L’ipoderma, invece, può essere distinto in uno strato superficiale ed uno profondo. Lo strato superficiale, caratterizzato dalla presenza di tessuto adiposo, ricopre la ghiandola mammaria fino ai margini dell’areola e viene suddiviso in logge e lobuli da tralci connettivali (o retinacula) che sono estesi…

Epitelio cilindrico semplice (o batiprismatico)

L'epitelio clindrico semplice (o batiprismatico) è formato da cellule di forma prismatica (a volte a forma di tronco di piramide a funzione secernente e quindi lo si chiama epitelio ghiandolare o piramidale) e si può presentare ciliato o non ciliato.

Differenze tra le cellule muscolari cardiache

Le cellule atriali e ventricolari diversificano tra loro per alcune caratteristiche. Le cellule atriali sono più piccole di diametro delle cellule ventricolari; questa caratteristica si correla al minore lavoro compiuto dall’atrio per vincere una resistenza di gran lunga inferiore a quella incontrata dal ventricolo. Le cellule atriali presentano inoltre un sistema di tubuli T molto poco sviluppato ed una maggiore frequenza di giunzioni comunicanti (o gap junctions o nexus). Probabilmente per questo motivo la conduzione dell’impulso contrattile è più veloce tra le cellule atriali che tra quelle ventricolari. Anche la miosina presenta differenze tra le cellule atriali e quelle ventricolari. La catena pesante della miosina atriale è diversa da quella…

Arterie rettali (o emorroidarie) inferiori

Nella fossa ischiorettale, l’arteria pudenda interna fornisce le arterie rettali (o emorroidarie) inferiori che, in numero di due per lato, attraversano il tessuto adiposo che riempie la fossa ischiorettale, per distribuirsi alla cute dell’ano, alla parte perineale del retto e al muscolo sfintere esterno. Si anastomizzano con l’arteria rettale media e, specialmente, con la rettale superiore. Articolo creato il 9 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

Mastociti (o mastcellule)

I mastociti (o mastcellule) sono presenti in numero variabile nel tessuto connettivo lasso e tendono a concentrarsi lungo i vasi sanguigni. Possono essere ottenute facilmente “spremendo” meccanicamente il peritoneo.

Ossificazione periostale ed endostale

Simultaneamente ai processi condrali che si verificano nella diafisi e nelle epifisi, il manicotto osseo di origine periostale che si era costituito precocemente attorno alla porzione media della diafisi cartilaginea si estende a tutta la diafisi ed aumenta in spessore, in diametro e in lunghezza mediante continua deposizione di tessuto osseo membranoso che si appone a quello formato in precedenza.