Muscolo genioglosso

Il muscolo genioglosso è un muscolo estrinseco della lingua e il più voluminoso di tutti i muscoli di quest’organo. Il muscolo genioglosso, con i suoi fasci anteriori, abbassa e retrae l'apice linguale, con i fasci medi protrude l'intera lingua traendone la base in avanti, con i fasci inferiori sposta in avanti l'osso ioide. Contraendosi l'intero complesso dei fasci, la lingua si applica al pavimento buccale e contro la faccia posteriore della mandibola.

Muscoli della laringe

I muscoli della laringe si distinguono in intrinseci ed estrinseci. I muscoli intrinseci originano e si inseriscono sui pezzi cartilaginei della laringe; i muscoli estrinseci hanno l'origine o l'inserzione su parti ossee o su organi vicini. Sono muscoli intrinseci della laringe: cricotiroideo (o tensore delle corde vocali), cricoaritenoideo posteriore, cricoaritenoideo laterale, tiroaritenoideo, aritenoideo trasverso, aritenoideo obliquo e ariepiglottico. Questi sono tutti muscoli pari, tranne il muscolo aritenoideo trasverso che è impari. Sono muscoli estrinseci della laringe: sternotiroideo, tiroioideo, stilofaringeo, faringopalatino e costrittore inferiore della faringe.

Long term potentiation

Un fenomeno ben caratterizzato che coinvolge i recettori del glutammato di tipo NMDA è l’induzione del long term potentiation (potenziamento a lungo termine, LTP). L’LTP consiste in un prolungato (da alcune ore fino ad alcuni giorni) aumento della risposta postsinaptica a uno stimolo presinaptico di una certa entità. L’attivazione dei recettori NMDA è necessaria per l’induzione di un tipo di LTP che si verifica a livello ippocampale. A potenziali di membrana a riposo, i recettori NMDA sono generalmente bloccati dal Mg++. Pertanto, l’attivazione dei recettori NMDA richiede non solo il legame del glutamato rilasciato a livello sinaptico, ma anche la simultanea depolarizzazione della membrana postsinaptica. Ciò è consentito dall’attivazione dei…

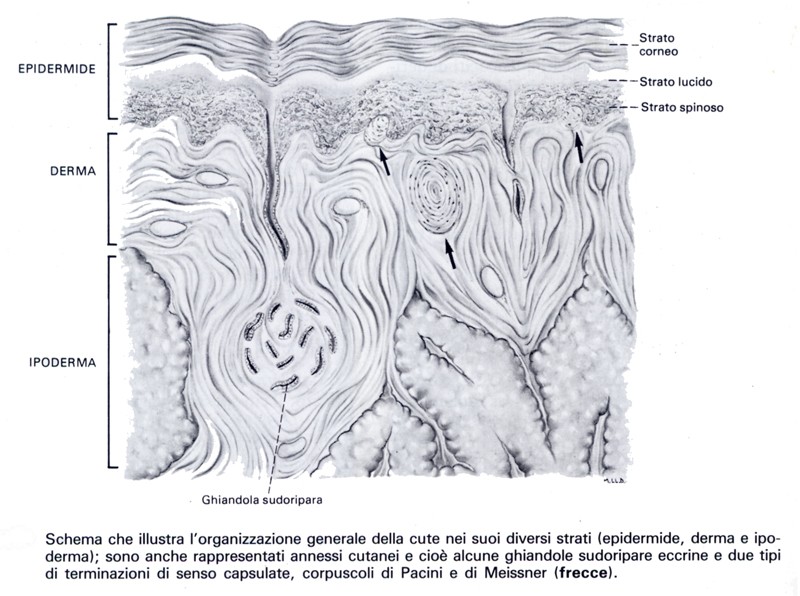

Ghiandole esocrine semplici e composte

In base all’esistenza o meno di ramificazioni del dotto escretore, le ghiandole pluricellulari possono essere classificate in ghiandole semplici o ghiandole composte. Nel caso delle ghiandole composte, ogni ramificazione del dotto escretore termina con un adenomero. Le ghiandole esocrine semplici sono classificate in: tubulari semplici, tubulari a gomitolo o glomerulari, tubulari ramificate ed acinose o alveolari.

Vena emiazigos accessoria

La vena emiazigos accessoria è il tronco comune nel quale confluiscono le prime 6-7 vene intercostali sinistre. Scende a sinistra dei corpi vertebrali quindi si inflette verso destra per raggiungere il tronco della vena azigos superiormente allo sbocco della vena emiazigos. Può unirsi a quest’ultima o scambiare con essa un ramo anastomotico. Le prime 2-3 vene intercostali sinistre confluiscono talvolta in un unico piccolo tronco comune, la vena intercostale suprema sinistra tributaria del tronco venoso brachiocefalico sinistro. Articolo creato il 12 agosto 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

Teorie della causalità

Ci si può trovare di fronte ad una catena di eventi che determinano un evento finale dannoso. In tal caso bisogna capire chi è oggetto di responsabilità penale. A riguardo, esistono diverse teorie della causalità: Teoria condizionalistica: è quella teoria della conditio sine qua non, su cui si fonda la legislazione italiana, secondo la quale il rapporto di causalità è ammissibile purché si sia realizzata una qualunque condizione che rappresenti antecedente indispensabile al verificarsi di conseguenze dannose alla persona. Tale teoria considera alla base del ragionamento il cosiddetto procedimento controfattuale, secondo il quale il supposto fattore eziologico è da considerarsi causa ove tale fattore non possa essere eliminato senza il…

Cellule di Sertoli

Le cellule di Sertoli sono di derivazione mesodermica e originano dalla proliferazione dell’epitelio celomatico; dopo il differenziamento perdono la capacità di dividersi. Sono molto alte (oltre 60 µm), estendendosi per tutto lo spessore dell’epitelio germinativo; con la base leggermente slargata poggiano sulla lamina basale, mentre con l’apice sfrangiato si spingono fino al lume del tubulo. I contorni cellulari sono oltremodo anfrattuosi per gli intimi rapporti che si stabiliscono con le circostanti cellule germinali in via di differenziazione: in particolare le teste degli spermatidi in corso di differenziazione vengono accolte in profonde infossature citoplasmatiche apicali. A una certa distanza dalla base le cellule di sostegno sono collegate l’una all’altra da prolungamenti…

Struttura del dente

In ciascun dente si distinguono la corona (parte visibile del dente) e la radice (parte non visibile); il limite tra corona e radice è detto colletto. All’interno del dente si trova una cavità che risulta più ampia in corrispondenza della corona, ma si porta anche nel colletto e nella maggior parte della radice; all’apice della radice questa cavità comunica con l’ambiente periodontale (parodonto) a mezzo di un canalicolo. I denti provvisti di più radici presentano più canalicoli. La cavità del dente è detta cavità della polpa in quanto contiene la polpa del dente, distinta in polpa della corona e polpa della radice. La polpa è formata da un tessuto connettivo mucoso…

Via dell’adenilato-ciclasi

L'adenilato-ciclasi è un enzima di membrana, con sito attivo rivolto verso il citoplasma, formato da due domini M (M1 ed M2), ciascuno dei quali formato da 6 eliche transmembrana, e due sequenze intracellulari contrassegnate da C1 e C2 che rappresentano due siti di legame per le subunità as-GTP e ai-GTP. Lo stesso enzima, quindi, può avere effetti di attivazione o inibizione a seconda del tipo di subunità α.

Sopralluogo medico-legale

Il sopralluogo medico-legale è l’insieme delle operazioni compiute da personale della polizia giudiziaria appositamente formato e da specialisti, in primis medici legali (che devono intervenire obbligatoriamente quando è accertata la morte violenta; in caso contrario l’accertamento può essere richiesto a qualunque medico), intervenuti quali ausiliari della polizia giudiziaria, ovvero come consulenti nominati del Pubblico Ministero o periti nominati dal giudice, volte innanzi tutto a conservare l’integrità dei luoghi e quindi a documentare e, eventualmente, raccogliere ogni elemento utile alla analisi della scena di un reato, anche al fine di determina l’epoca, la causa, la modalità di decesso ed identificare i responsabili. La scena del crimine primaria è quella in cui…