Fossa cranica anteriore

La fossa cranica anteriore è delimitata: In avanti dalla linea di divisione tra la volta e la base. In dietro dal solco del chiasma ottico sulla linea mediana. Sui lati dal margine posteriore delle piccole ali dello sfenoide. È formata, sulla linea mediana, dalla faccia posteriore del frontale, dalla lamina cribrosa dell’etmoide e da una parte della faccia superiore del corpo dello sfenoide. Sui lati dalle bozze orbitarie del frontale e dalle piccole ali dello sfenoide. Nella parte media della fossa cranica anteriore si osservano il tratto inferiore della cresta frontale, il foro cieco, la crista galli e il solco del chiasma ottico alle estremità del quale si trova il…

Vasi e nervi dell’ovaio

L’ovaio ha una duplice fonte di irrorazione: l’arteria genitale (ovarica) e il ramo ovarico dell’arteria uterina. L’arteria genitale ovarica nasce dall’aorta addominale, a livello della 2a vertebra lombare; a destra, passa al davanti della vena cava inferiore e, d’ambo i lati, incrocia l’uretere e quindi il tratto iniziale dei vasi iliaci esterni, contenuta nel legamento sospensore. Raggiunge l’estremità superiore dell’ovaio, penetrando nel mesovario, dove decorre inosculandosi (= unendosi) con il ramo ovarico dell’arteria uterina, col quale forma un’arcata da cui nascono i rami che penetrano nell’ilo e si distribuiscono al parenchima ovarico. Il ramo ovarico nasce dall’arteria uterina a livello dell’angolo laterale dell’utero e, seguendo il legamento utero-ovarico, raggiunge il…

Lesioni da pressione (baropatie)

Si distinguono sindromi da modificazioni della pressione atmosferica in eccesso (iperbaropatie) o in difetto (ipobaropatie). Le iperbaropatie sono connesse con specifiche attività professionali (palombari, cassonisti, sommozzatori, pescatori subacquei) o attività sportive (immersioni); si tenga presente che in quest'ambito gli effetti lesivi non sono prodotti tanto dalla pressione atmosferica in eccesso o in difetto quanto invece dalla modificazione, rapida e marcata, della stessa. In caso di repentino aumento della pressione atmosferica possono comparire sintomi definiti da "compressione" e rappresentati da dolori auricolari e ronzii, vertigini, dispnea, ipotensione e bradicardia.

Muscolo tricipite della sura

Il muscolo tricipite della sura è uno dei due muscoli posteriori dello strato superficiale della gamba; è innervato dal nervo tibiale (L4-S1) e, contraendosi, flette plantarmente il piede e lo ruota all'interno; concorre, con il muscolo gastrocnemio, alla flessione della gamba sulla coscia. Facendo perno sull'avampiede, il tricipite estende la gamba sul piede (muscolo antigravitario).

Lesioni da calore

Le alte temperature possono essere causa di effetti generali sull’organismo (colpo di calore o colpo di sole), o di effetti locali (ustioni) di entità variabile da caso a caso. Articolo creato il 31 gennaio 2014. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

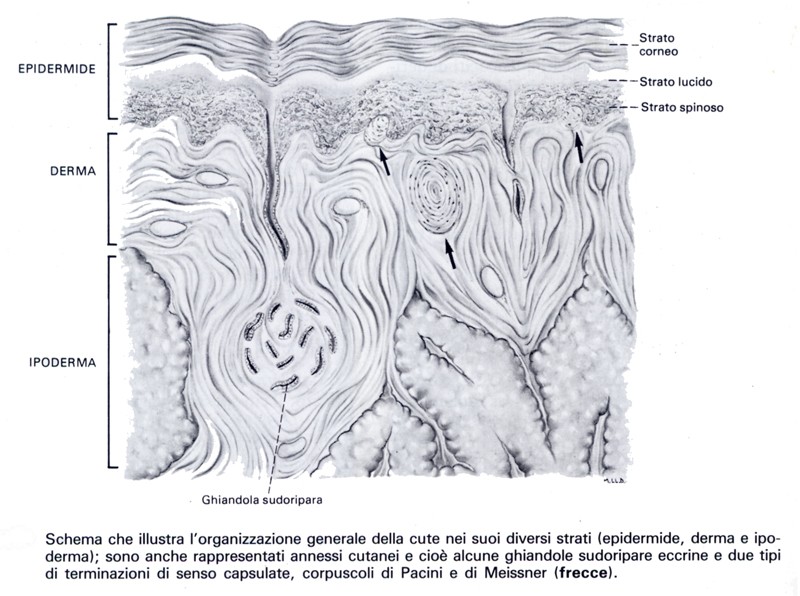

Tessuto linfoide associato alla cute

La cute è l’organo più grande dell’organismo e molti antigeni estranei penetrano nell’organismo stesso attraverso essa. Per tale motivo, è presente il tessuto linfoide associato alla cute, composto da linfociti e cellule accessorie, volto ad ottimizzare il riconoscimento degli antigeni ambientali. Dei vari tipi cellulari che costituiscono la cute, cheratinociti e melanociti non sembrano svolgere un ruolo importante nell’immunità specifica, sebbene i cheratinociti producano numerose citochine che possono contribuire a risposte innate e all’infiammazione cutanea.

Articolazione atlo-assiale mediana

L’articolazione atlo-assiale mediana si svolge tra il dente dell’epistrofeo e un anello osteofibroso formato dall’arco anteriore e dal legamento trasverso dell’atlante. È una diartrosi a ginglimo laterale (o trocoide). L’anello osteofibroso atlantoideo presenta, nel mezzo della faccia posteriore dell’arco anteriore dell’atlante, la fossetta del dente, una superficie articolare rivestita di cartilagine che accoglie la faccia anteriore del dente dell’epistrofeo; la parte posteriore dell’anello è fibrosa ed è costituita dal legamento trasverso dell’atlante rivestito di cartilagine articolare nella sua parte di mezzo che viene in contatto con la faccia posteriore del dente dell’epistrofeo. Il dente dell’epistrofeo è anch’esso rivestito di cartilagine articolare nelle sue superfici anteriore e posteriore, in rapporto rispettivamente…

Muscoli estrinseci del padiglione auricolare

I muscoli estrinseci del padiglione auricolare sono rappresentati dal muscolo auricolare anterosuperiore e dal muscolo auricolare posteriore. Il muscolo auricolare antero-superiore si trova nella regione temporale, davanti e superiormente al padiglione auricolare. Vi si considerano una parte anteriore e una parte superiore tra le quali decorre il ramo dell’arteria temporale superficiale. Entrambe le parti hanno origine dal margine laterale dell’aponeurosi epicranica e si inseriscono sulla faccia laterale del padiglione auricolare in corrispondenza dell’elice, della spina dell’elice e della parte anterosuperiore della convessità della conca. Il muscolo auricolare posteriore si trova dorsalmente al padiglione auricolare ed è solitamente formato da un fascio superiore e da un fascio inferiore. Il fascio superiore…

Muscolo stiloioideo

Il muscolo stiloioideo è innervato da un ramo del nervo faciale e contraendosi sposta l’osso ioidei in alto e in dietro. Si trova al di sopra e innanzi al ventre posteriore del muscolo digastrico. Origina dal processo stiloioideo, in prossimità della radice, e si porta in avanti, in basso e medialmente, per inserirsi al corpo dell’osso ioide in vicinanza del grande corno. È in rapporto (come ventre posteriore del muscolo digastrico) con il processo mastoideo, con i muscoli sternocleidomastoideo, lunghissimo e splenio della testa, con le ghiandole parotide e sottomandibolare. Articolo creato il 25 febbraio 2010. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

Struttura del midollo osseo rosso

Come per gli altri organi emopoietici, il midollo osseo rosso presenta uno stroma reticolare, costituito da fibre reticolari argirofile intrecciate a formare una rete a maglie piuttosto strette (reticolo fibrillare), e cellule emopoietiche in vari stadi di differenziamento e dotate di elevata capacità proliferativa, contenute nelle maglie del reticolo e organizzate in nidi e isolotti che costituiscono il parenchima midollare. Lo stroma si addensa intorno ai vasi e si connette all’endostio che tappezza le cavità interne delle ossa. Sono inoltre costantemente presenti cellule endoteliali, fibroblasti, macrofagi e cellule adipose che, nel midollo giallo, occupano la maggior parte del tessuto. Il parenchima midollare è riccamente fornito di vasi che provengono dalle…