Appendici vescicolose

Le appendici vescicolose sono piccole formazioni cistiche, che possono essere reperite sulla pagina anteriore del mesosalpinge, in vicinanza dell'epooforon. Il loro significato non è ben noto. Più costante, tra queste, è l'appendice vescicolosa (o idatide di Morgagni) che si rinviene in corrispondenza delle fimbrie dell'infundibolo tubarico, più frequentemente della fimbria ovarica. Ha l'aspetto di una vescicola peduncolata, del volume di un pisello o poco più, ripiena di liquido chiaro e a parete sottile, costituita da un epitelio semplice, appiattito o cubico e da una tonaca connettivale ricca di vasi.

Sistema nervoso gastroenterico

Lo stomaco e tutto l'intestino (tenue e crasso) sono connessi al sistema nervoso centrale (bulbo e midollo spinale) da fibre afferenti (o sensitive) e da fibre efferenti (o effettrici). Le fibre afferenti conducono al nevrasse stimoli sensitivi viscerali che hanno la loro origine a livello di terminazioni nervose che si trovano in tutti gli strati della parete del canale alimentare; in particolare, per quanto riguarda il dolore viscerale, hanno importanza le terminazioni sensitive localizzate nella tonaca muscolare e nella tonaca sierosa. Il protoneurone sensitivo si trova nei gangli spinali e, per le fibre sensitive vagali, nel ganglio nodoso (o plessiforme).

Arteria iliaca esterna

L’arteria iliaca esterna è il ramo laterale di biforcazione dell'arteria iliaca comune. Si estende dall'articolazione sacro-iliaca alla lacuna dei vasi dove, sotto il legamento inguinale, termina continuando con l'arteria femorale.

Sperimentazione clinica

Preparata tutta la documentazione su questi esperimenti è necessaria l’autorizzazione per la sperimentazione umana del Ministero della Sanità e del Comitato Etico Internazionale di Helsinki; in questi studi si richiede una maggior attenzione contro la possibile tossicità. Tra i documenti deve esserci anche il consenso informato, cioè il consenso del partecipante alla sperimentazione. Bisogna infine avere una buona copertura assicurativa in modo che l’assicurazione possa coprire eventuali inconvenienti. La sperimentazione clinica si suddivide in 4 fasi: Sperimentazione clinica di prima fase: viene eseguita sull’uomo sano per valutare la tolleranza. Studia i dati di farmacocinetica, già studiati nell’animale e riproposti quindi nell’uomo, quindi la capacità di assorbimento, di distribuzione, di metabolizzazione…

Configurazione interna della faringe

La superficie interna della faringe, in corrispondenza della parete anteriore, si presenta irregolarmente pieghettata. Di lato ai rilievi prodotti dalle cartilagini aritenoidi e dalla cricoide si trovano due docce, larghe profonde in alto, che si vanno restringendo verso il basso: sono i recessi piriformi. Nel fondo di ciascun recesso piriforme si può vedere un rilievo della mucosa, la piega del nervo laringeo superiore che è determinata appunto dal rapporto con questo nervo e decorre in basso e in dentro. La parete posteriore della faringe presenta alcuni piccoli rilievi dovuti alla presenza di ghiandole.

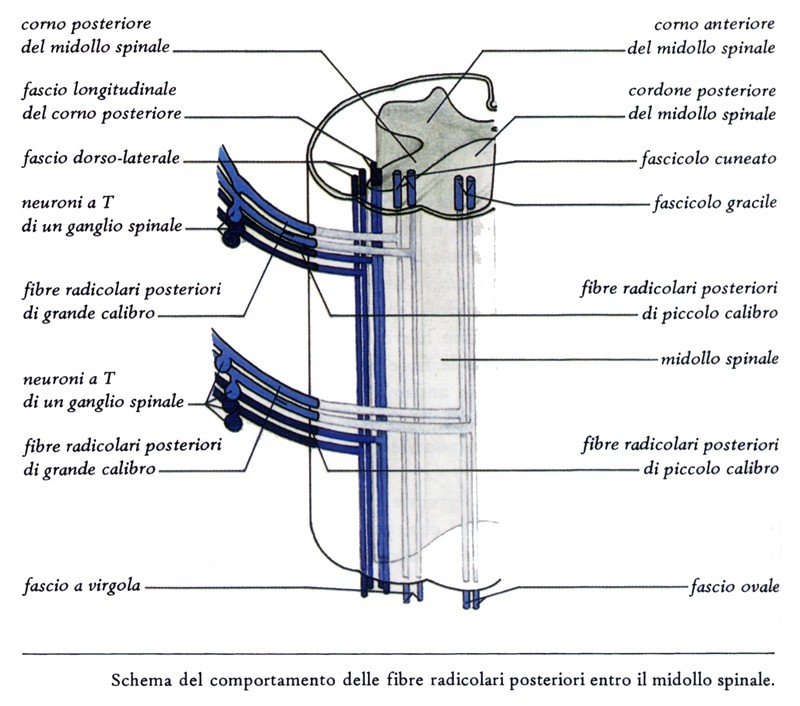

Fasci del cordone laterale del midollo spinale

I fasci del cordone laterale (ed anche anteriore) del midollo spinale sono distinti in fasci discendenti, che provengono dall’encefalo e vanno alle corna anteriori del midollo spinale, avendo funzione motrice, e fasci ascendenti, che nascono dalle corna posteriori del midollo spinale e salgono all’encefalo, essendo di natura sensitiva. Ci sono poi fasci a funzione associativa intersegmentale, formati da fibre nervose ascendenti e discendenti che, nate da cellule funicolari della sostanza grigia del midollo spinale, mettono capo alla sostanza grigia di segmenti spinali superiori od inferiori rispetto a quelli dove le fibre nervose medesime sono nate.

Conformazione interna dei peduncoli cerebrali

I due peduncoli cerebrali appaiono nettamente distinti tra di loro nella parte anteriore per l’interposizione di un’incisura, corrispondente alla fossa interpeduncolare. Posteriormente si presentano invece fusi lungo la linea mediana. Ciascun peduncolo cerebrale è percorso trasversalmente, a pieno spessore, da una lamina di sostanza grigia: è la sostanza nera (di Soemmering). La parte del peduncolo cerebrale che si estende al davanti della sostanza nera (di Soemmering) è detta piede del peduncolo, quella che invece si trova dietro è chiamata callotta (o tegmento) del peduncolo. Il piede e la callotta dei due peduncoli cerebrali sono in diretta continuità rispettivamente con il piede e con la callotta del ponte. La sostanza nera…

Muscolo temporale

Il muscolo temporale si trova nella fossa temporale e ha forma triangolare, con la base in alto e l’apice in basso. Ha origine dalla linea temporale inferiore, dalla parete mediale della fossa temporale, dai 2/3 superiori della faccia profonda della fascia temporale e dalla faccia mediale dell’arcata zigomatica, dove i suoi fasci di origine si frammettono a quelli del massetere. I fasci del muscolo temporale convergono su un robusto tendine che si inserisce sul processo coronoideo della mandibola.

Recettori serotoninergici (o della serotonina)

I recettori serotoninergici (o della serotonina) si distinguono in 7 tipi (5-HT1-7), di cui solo per i primi quattro si hanno buone conoscenze. I recettori 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 e 5-HT5 fanno parte della superfamiglia dei recettori accoppiati alle proteine G. Il recettore 5-HT3, invece, è un recettore-canale controllato da ligando (la serotonina, appunto) che permette il flusso di Na+ e K+ e ha una struttura simile a quella del recettore colinergico nicotinico. Il recettore 5-HT1 presenta 5 sottotipi (A, B, D, E, F) tutti accoppiati a proteine Gi e proteine Go, quindi alla via dell’adenilato-ciclasi, pertanto riducono la concentrazione di AMP-ciclico (cAMP). Inoltre, almeno uno dei sottotipi 5-HT1, il recettore…

Lesioni degli occupanti l’autovettura

Le lesioni degli occupanti l’autovettura sono certamente condizionate dall’impiego e dal tipo di mezzi di ritenzione utilizzati (cinture di sicurezza ed air-bag). Non è sempre facile riconoscere il meccanismo lesivo, spesso legato a più circostanze, tra le quali si inseriscono l’uso, il malfunzionamento ed il malposizionamento delle cinture di sicurezza, il loro scorretto utilizzo e l’inadeguato assetto posturale del guidatore/passeggero. Il vero limite di questi sistemi è dato non tanto da un malposizionamento o da errori di costruzione, quanto dalla geometria del sistema stesso: infatti i sistemi di contenzione attuali, con particolare riguardo per la cintura di sicurezza a tre punti, se riducono le lesioni potenzialmente mortali, possono essere autonomamente…