Struttura del collettore linfatico

I collettori linfatici posseggono qualche analogia con le vene, ma tuttavia se ne discostano, per presentare un'architettura alquanto diversa e, soprattutto, una grande varietà di aspetti. Non è possibile discernere, nella parete dei collettori linfatici, l'esistenza di tre tonache distinte come nella parete dei vasi sanguiferi. Il dato strutturale di più immediato apprezzamento (e maggiormente significativo ai fini di una diagnosi differenziale) è rappresentato dall'ordinamento degli elementi muscolari che seguono un andamento elicoidale più o meno manifesto a seconda del passo delle eliche e dell'orientamento del piano di sezione rispetto all'asse del vaso.

Età e risposta farmacologica

L’età del paziente può giocare un ruolo importante nella risposta ad alcuni farmaci, soprattutto quando ci si riferisce ai pazienti pediatrici e ai pazienti geriatrici. Nei pazienti pediatrici, nei casi in cui non siano stati svolti studi clinici specifici sul dosaggio pediatrico, può essere rischioso cercare di adattare la dose dell’adulto al neonato o al bambino utilizzando come parametri di riferimento il peso o la superficie corporea, senza prendere in considerazione altri aspetti funzionali. Ad esempio: Nel paziente pediatrico si possono osservare differenze significative delle funzioni digestive rispetto all’adulto, con conseguente variabilità nell’assorbimento dei farmaci. Ciò avviene perché durante le prime settimane di vita la peristalsi è irregolare, lo svuotamento…

Istigazione al suicidio

L'istigazione al suicidio è un reato previsto dall'articolo 580 del Codice Penale che sancisce che chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni sempre che dal tentativo di suicido derivi una lesione personale grave o gravissima. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni 14 o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (artt. 575-577 c.p.).

Ventricolo destro

Il ventricolo destro ha una capacità di circa 200 ml e presenta la forma di una piramide triangolare, con una parete anteriore che corrisponde alla maggior parte della faccia sterno-costale del cuore, una parete postero-inferiore appiattita, che costituisce laporzione destra, meno estesa, della faccia diaframmatica, e una parete mediale (o settale), formata dal setto interventricolare che sporge in cavità; la base della piramide presenta due orifizi (od ostii), uno venoso (o atrio-ventricolare), situato in dietro e a destra, e uno arterioso (o polmonare), posto in avanti e a sinistra, attraverso i quali il ventricolo comunica rispettivamente con il soprastante atrio destro e con il tronco polmonare.

Struttura del condotto eiaculatore

La parete dei condotti eiaculatori, piuttosto sottile, è formata dalle tonache mucosa, muscolare e avventizia. La tonaca mucosa, di colorito giallastro, presenta una superficie interna anfrattuosa con infossamenti più o meno profondi, separati da creste irregolari. L’epitelio di rivestimento è cilindrico, semplice nel fondo delle fossette, stratificato in corrispondenza delle pieghe; le cellule epiteliali, dotate di attività secretoria e contenenti granuli di pigmento giallastro, presentano i medesimi caratteri di quelle dell’ampolla deferenziale e delle vescichette seminali. In vicinanza dello sbocco nell’uretra questo epitelio può essere sostituito da epitelio di transizione. La lamina propria, molto sottile, è ricca di fibre elastiche. La tonaca muscolare è ridotta, specialmente nella porzione terminale dei…

Acidificazione cadaverica

L’acidificazione cadaverica rientra tra i fenomeni cadaverici consecutivi. Nell’organismo vivente i tessuti e i liquidi hanno reazione leggermente alcalina; nel cadavere, invece, la reazione dei liquidi e dei tessuti diviene nettamente acida a causa dell’accumulo di acido lattico provocato dalla cessazione dei meccanismi ossido-riduttivi a livello cellulare. L’acidità cadaverica cessa col sopraggiungere della putrefazione, la quale provoca l’alcalinità dei tessuti. L’acidificazione è ritardata dalla bassa temperatura e favorita da quella elevata.

Anello tendineo comune (di Zinn)

L’anello tendineo comune (di Zinn) è un piccolo tendine nastriforme, ad anello, che s’inserisce nel fondo dell’orbita circoscrivendo il foro ottico e l’estremità mediale della fessura orbitaria superiore. Dal suo margine periferico si dipartono, sotto forma di lamine fibrose, i tendini di origine dei 4 muscoli retti. Lo spazio da esso circoscritto viene diviso in due parti da un setto fibroso: la parte supero-mediale, corrispondente al foro ottico, dà passaggio al nervo ottico e all’arteria oftalmica; la parte infero-laterale, in rapporto con l’estremità mediale della fessura orbitaria superiore, dà passaggio ai nervi oculomotore, nasociliare, abducente e alla vena oftalmica superiore. In corrispondenza della linea di inserzione sull’osso, l’anello tendineo prende…

Vasi e nervi della faringe

La principale arteria per la faringe è la faringea ascendente, ramo della carotide esterna; altri rami provengono dalla palatina ascendente e dalla tiroidea superiore (rami della carotide esterna). Le vene sono organizzate in due plessi intramurali, uno superficiale e uno profondo. Questi plessi sono drenati da numerose vene faringee che, a diversa altezza, sono affluenti della giugulare interna. I linfatici, che formano una rete nella lamina propria della mucosa e un’altra nella tonaca muscolare, si riuniscono poi in diversi collettori che vengono distinti in posteriori, laterali e antero-inferiori. I linfatici posteriori vanno ai linfonodi cervicali profondi, satelliti della vena giugulare interna. I linfatici laterali vanno ai linfonodi cervicali profondi che…

Fase di gel (o cristallina) delle membrane

Le membrane, grazie alla loro struttura in doppio strato fosfolipidico, hanno due caratteristiche fondamentali. I doppi strati vanno incontro a transizione di fase, un fenomeno per cui possono “fondere” o “congelare” al di sopra o al di sotto di determinate temperature. A temperature superiori alla fase di transizione, i fosfolipidi si trovano in uno stato altamente fluido. La completa funzionalità delle membrane è mantenuta solo al di sopra della transizione di fase. La transizione di fase di un doppio strato fosfolipidico deriva da un’alterazione nell’impacchettamento e nella mobilità dei fosfolipidi indotta da variazioni di temperatura. A basse temperature, le catene aciliche dei fosfolipidi del doppio strato sono strettamente impacchettate e…

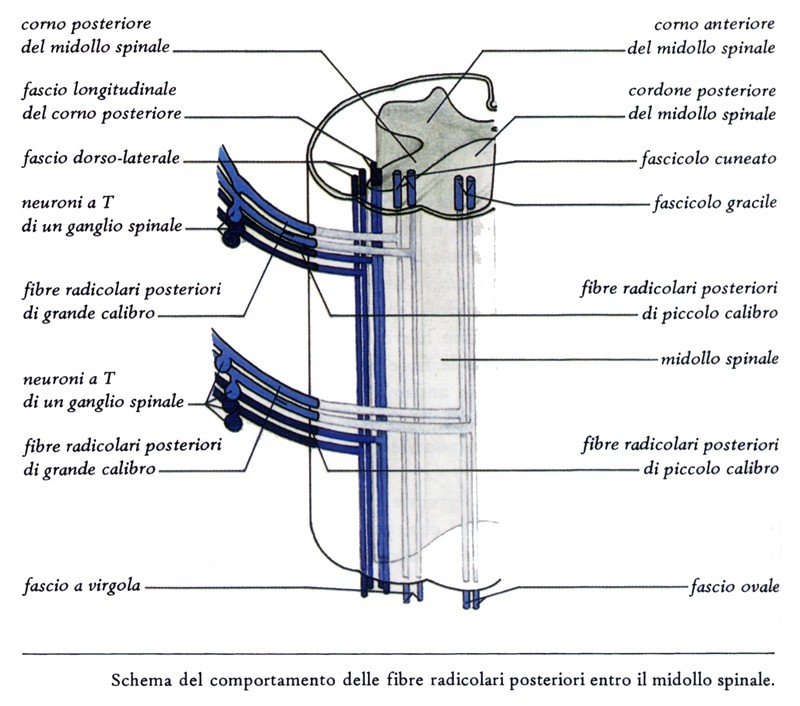

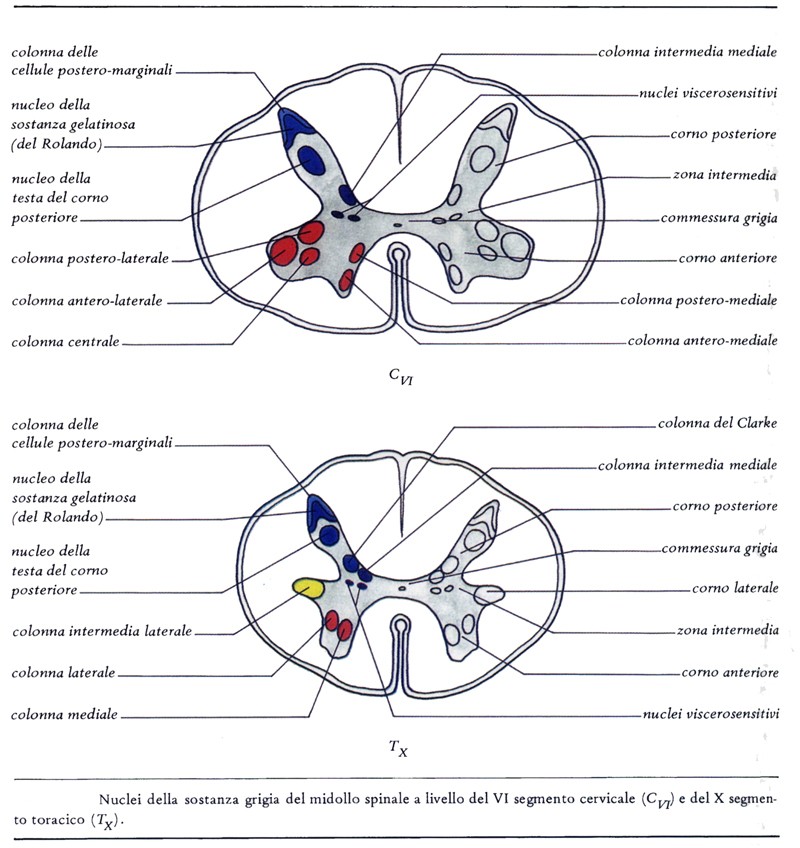

Fisiologia del sistema nervoso

La fisiologia del sistema nervoso è la branca della fisiologia che studia i meccanismi responsabili della regolazione delle funzioni del sistema nervoso. Articolo creato l’11 aprile 2011. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.