Quiz

Da questa pagina è possibile effettuare centinaia di quiz per un totale di 43.636 domande (comprese quelle in spagnolo del MIR). I quiz sono distinti in due gruppi, esercitazioni e prove ufficiali (simulazioni): le esercitazioni, suddivise per disciplina, prevedono quiz a cui non viene attribuito un punteggio ma solamente l’indicazione istantanea se la risposta data è corretta o errata; se si termina il quiz sarà possibile rivedere tutte le domande e relative risposte; le prove ufficiali (simulazioni) prevedono quiz con domande, risposte e regole ufficiali (numero di domande, penalità, tempo, ecc.); sarà quindi attribuito un punteggio finale e la risposta corretta o errata sarà indicata solamente al termine della simulazione.…

Follicoli maturi (o vescicolosi) di Graaf

I follicoli maturi (o vescicolosi) di Graaf rappresentano il quinto e ultimo stadio dei follicoli oofori evolutivi; il loro diametro è di circa 12-15 mm. Normalmente si ha solo un follicolo maturo per ciascun ciclo e con un’alternanza per le due ovaie (un mese un ovaio, l’altro mese l’altro e così via).

Vasi e nervi delle palpebre

La palpebra superiore riceve sangue principalmente dall’arteria palpebrale mediale superiore (ramo dell’oftalmica) e dall’arteria palpebrale laterale superiore (proveniente dalla lacrimale); analogamente, la palpebra inferiore è irrorata principalmente dall’arteria palpebrale mediale inferiore (ramo dell’oftalmica) e dall’arteria palpebrale laterale inferiore (proveniente dalla lacrimale). In ogni palpebra le due arterie palpebrali (mediale e laterale) decorrono dal davanti del tarso, in vicinanza del margine libero, e si anastomizzano fra loro formando l’arco tarsale.

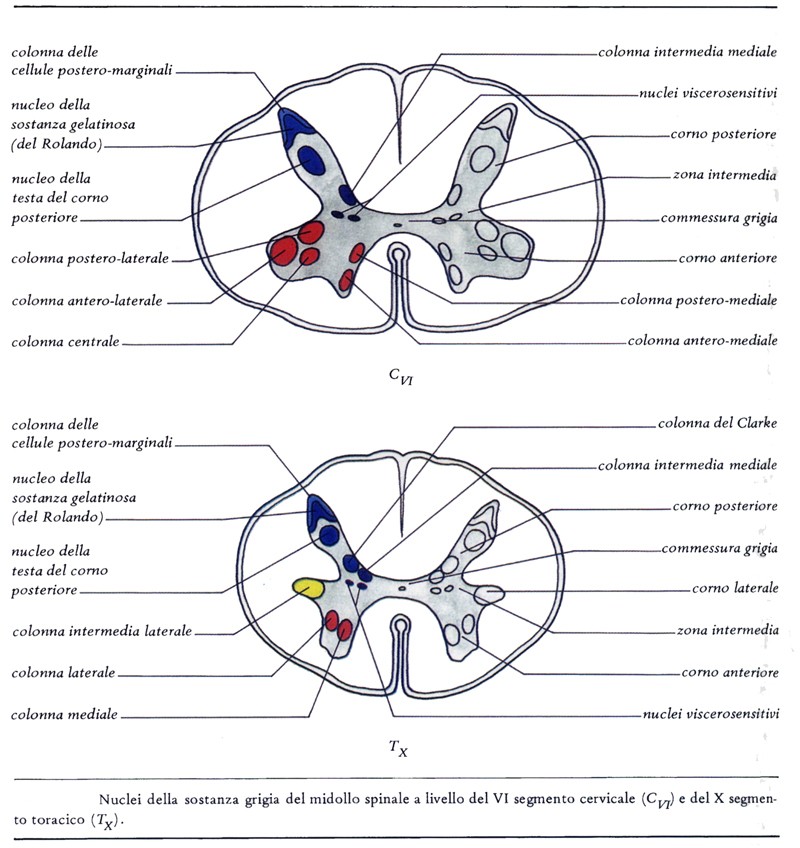

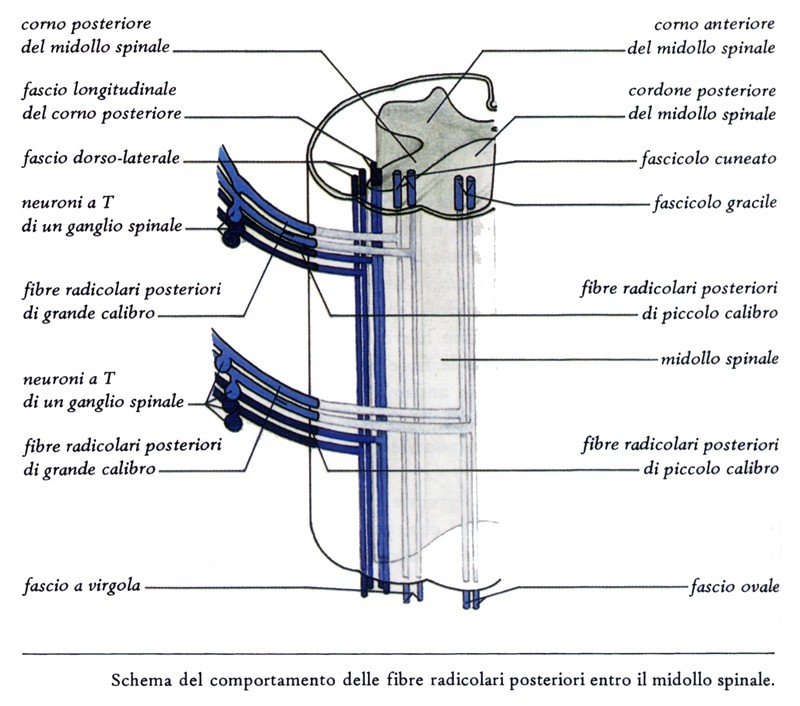

Struttura del midollo spinale

Il midollo spinale è costituito dalla sostanza grigia e dalla sostanza bianca. La sostanza grigia è formata da neuroni mentre quella bianca dai neuriti che vanno a costituire i fasci del midollo spinale. Articolo creato il 17 marzo 2012. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

Testa

Nello scheletro della testa si distinguono una parte dorsale e rostrale, la scatola cranica (o neurocranio), e una parte caudale e ventrale, il massiccio faciale (o splancnocranio); queste parti, in continuità tra loro, formano il cranio. Queste due parti hanno sia ossa proprie che ossa in comune. La scatola cranica è costituita in gran parte da ossa piatte che delimitano una cavità cranica in cui è avvolto l’encefalo. Anche le ossa del massiccio facile delimitano diverse cavità (orale, orbitarie, nasali). Le articolazioni del cranio sono in prevalenza sinartrosi in quanto si stabiliscono fra ossa che hanno principalmente funzioni di contenimento e di protezione. Un’articolazione mobile, invece, è presente dove il…

Ipostasi

Le ipostasi rientrano tra i fenomeni cadaverici consecutivi e sono la conseguenza della cessazione dell’attività cardiaca: il sangue si accumula passivamente nelle zone più basse per gravità. Il sangue cadaverico, infatti, è reso incoagulabile per distacco delle fibrinolisine a livello delle pareti vasali; è possibile riscontrare qualche piccolo trombo a livello cardiaco in soggetti con gravi sepsi o stati cachettici che determinano una defedazione generale che possa interferire con il sistema delle fibrinolisine.

Recettori della proliferazione perossisomale

I recettori della proliferazione perossisomale (PPAR) appartengono alla I classe dei recettori intracellulari. I PPAR, attivati da elevate concentrazioni plasmatiche di lipidi, controllano in ultima analisi l’escrezione di quei fattori coinvolti nel metabolismo, immagazzinamento e movimento dei lipidi verso organelli intracellulari nonché nel trasporto e nella loro eliminazione. I PPAR regolano soprattutto l'espressione di enzimi che appartengono alla famiglia del citocromo P450, le proteine di trasporto dei lipidi e quelle di trasporto dal citoplasma all'esterno o viceversa.

Asfissia

Il termine asfissia, anche se etimologicamente (dal greco) significa “assenza di battito cardiaco”, indica una situazione caratterizzata dall’ostacolo alla normale ventilazione polmonare. Per definizione l’asfissiologia forense ha per oggetto di studio l’insufficienza respiratoria di tipo acuto conseguente ad un blocco della ventilazione polmonare normale causato dal mancato ingresso di aria nei polmoni per azioni lesive dirette sull’apparato respiratorio. In ambito medico legale vengono prese in considerazione le forme asfittiche: Primitive (riguardo alla sede), quando la causa agisce direttamente ed inizialmente sull’apparato respiratorio (il monossido di carbonio, ad esempio, non è una causa primaria). Meccaniche (riguardo al mezzo), quando l’ostacolo alla respirazione è di natura meccanica (tramite oggetto ostruttivo -come un…

Raffreddamento cadaverico

Il raffreddamento cadaverico rientra tra i fenomeni cadaverici consecutivi. Con la morte cessa la termoregolazione, che mantiene la temperatura interna corporea attorno ai 37 °C, ed essendo poco significativa la termogenesi conseguente alle residue attività cellulari, il corpo comincia a perdere calore, andando ad uniformarsi alla temperatura ambiente. Si tratta di un decremento che è influenzato da molteplici fattori, che possono essere distinti in: Fattori intrinseci: età, quantità di adipe, sviluppo della massa corporea, causa e modalità della morte. Fattori estrinseci: temperatura ambientale, umidità, ventilazione, presenza o meno di indumenti, qualità degli indumenti che ricoprono il corpo, presenza di mezzi più o meno isolanti (come coperte), posizione del cadavere (ad…

Muscolo sottoscapolare

Il muscolo sottoscapolare è innervato dai nervi sottoscapolari (C5-C6). La sua azione determina adduzione e rotazione interna del braccio e svolge un ruolo di stabilizzazione sull’articolazione scapolo-omerale. Si trova nella fossa sottoscapolare; è appiattito e ha contorno triangolare. Origina dal fondo della fossa sottoscapolare e manda fasci convergenti in alto e lateralmente; questi fasci passano sotto al processo coracoideo, davanti all’articolazione della spalla e si vanno a inserire sulla piccola tuberosità dell’omero. La faccia posteriore del muscolo appoggia sulla fossa sottoscapolare. La faccia anteriore è in rapporto con il muscolo dentato anteriore e con il fascio vascolonervoso dell’ascella. Il tendine di inserzione aderisce posteriormente alla capsula dell’articolazione della spalla. Articolo…

Articolazioni interfalangee

Le articolazioni interfalangee riuniscono tra loro le falangi che formano lo scheletro delle dita e appartengono tutte al tipo dei ginglimi angolari. Sono in numero di due nelle ultime quattro dita; nel pollice, dove si hanno due falangi, si ha una sola articolazione interfalangea. I movimenti consentiti dalle articolazioni interfalangee sono di flesso-estensione, più marcati per la giunzione tra la 1a e la 2a falange che tra la 2a e la 3a.